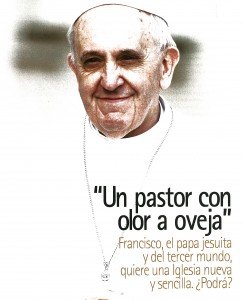

Francisco, el papa jesuita y del tercer mundo quiere una Iglesia nueva y sencilla. ¿Podrá?

Un terremoto había sacudido la región de los Abruzos, en Italia central, a orillas del mar Adriático, y había dejado una secuela de desolación y tristeza. Era abril de 2009. El día 28, el papa Benedicto XVI visitó a los afectados y les llevó ayuda y consuelo. Por la tarde, sin aviso previo, fue a L’Aquila, la capital regional, una pequeña ciudad rodeada de muros medievales, y, con una determinación que demostraba un plan bien definido, se dirigió a la basílica de Santa María de Collemagio, donde, sin decir una sola palabra, hizo un gesto que sería comprendido solamente cuatro años después.

Fue así que allí, en la basílica, ante la tumba del papa Celestino V, Benedicto meditó y oró durante unos minutos largos y conmovedores. Después, tan resuelto como había estado desde su entrada al templo, retiró de sus hombros el grueso palio de lana de cordero —símbolo del peso de la misión de los pontífices romanos— y lo depósito sobre la urna donde yacen los restos de Celestino. Y, a paso lento, salió de la basílica. Dos horas más tarde estaba de regreso en el Vaticano.