Por Santiago Rosero

Fotos del Museo de Arte Moderno de París

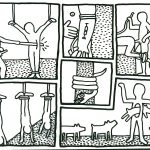

A finales de los setenta, el brío primario, indómito, visceral del grafiti, se tomaba Nueva York. Estaba en todas partes, y cuando parecía que ya ni en los vagones ni en las estaciones del metro cabía una sola marca de espray, aparecieron unos dibujos —unos dibujitos— como de historieta, como traviesos. Pero no estaban hechos con aerosol ni tenían la misma explosión cromática que aquellos. Compartían el mismo espíritu porque andaban también por ahí, transgrediendo, pero eran otra cosa.