Por Daniela Alcívar Bellolio.

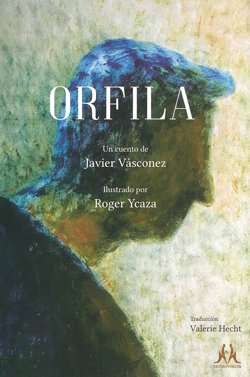

Ilustraciones Roger Ycaza para el libro Orfila.

Edición 427 - diciembre 2017.

Uno visita ciertas obras como visita lugares queridos, en los que a veces se encuentra de nuevo con un instante preciso, mucho tiempo olvidado, en el que la vida brilló sin reservas, eufórica, efímera pero definitiva. El extraño mecanismo del recuerdo se activa en esos paisajes; de esa forma —ajena a la conciencia y a la voluntad— en que al cuerpo le adviene una agitación sin contenido, la pura fuerza de lo desconocido que nos constituye íntimamente.

Uno visita ciertas obras como visita lugares queridos, en los que a veces se encuentra de nuevo con un instante preciso, mucho tiempo olvidado, en el que la vida brilló sin reservas, eufórica, efímera pero definitiva. El extraño mecanismo del recuerdo se activa en esos paisajes; de esa forma —ajena a la conciencia y a la voluntad— en que al cuerpo le adviene una agitación sin contenido, la pura fuerza de lo desconocido que nos constituye íntimamente.

Me ocurre con la obra de Vásconez: hay imágenes que vuelven como vuelven los recuerdos, que aparecen simplemente, para inquietar el presente, para horadarlo con la fuerza con la que modifican las experiencias que creíamos claras y propias. La lluvia golpeando las ventanas de un miserable hotel quiteño o el parabrisas de un auto estacionado en el que dos amantes son parte del crepúsculo de la ciudad y del amor; el golpe de los cascos de los caballos contra la arena de la pista, la vista de la ciudad de Quito en su hora más gris, desplegando la tristeza de sus montañas cubiertas por la niebla. Pienso en Vásconez y pienso en esto, el sigiloso mundo que su obra ha creado, la pulsión cosmopolita de un autor profundamente quiteño, el odio amoroso por el escenario escarpado al que su fuerza inventiva no deja de volver.

Orfila es un argentino de la provincia de Buenos Aires, cronista hípico, que habita la desgastada habitación de un hotel de cuarta categoría, el hotel Crystal, ubicado en una concurrida avenida de la ciudad de Quito (imagino la Colón cuando baja desde la 6 de Diciembre, la 10 de Agosto en los alrededores de El Ejido, las sinuosas calles del centro histórico). Pero ahí habitan también el barrio porteño de Flores y el recuerdo, querido pero desgastado, de su esposa muerta, las imágenes obsesivas de Amelia, su amante, haciendo el amor con su marido. En la habitación de Orfila, en su monótono presente de soledad y whisky o ginebra, se cuelan el éxtasis de carreras pasadas, los años de juventud en los hipódromos, la agitación del sexo con Amelia. Orfila es el relato de una decadencia constantemente acuciada por la intensidad de otros días; es la “tristeza empecinada” que se potencia por la memoria del éxtasis, la ciudad del centro del mundo invadida por otros paisajes, por otros colores, por otros horizontes menos sinuosos y menos grises.

Orfila es el tiempo de los hechos arrebatado al tiempo de la lluvia: el presente del protagonista se desfigura en beneficio de un tiempo heterogéneo en el que se mezclan recuerdos y deseos, temores, culpas y odios. Incluso el más rotundo e inalienable presente, el del sexo con Amelia, que es el del placer exasperado en un rescoldo inhallable de la ciudad, es invadido por imágenes de recuerdos imaginarios: los de ella con su esposo en obscenas prácticas sexuales que acosan a Orfila. Obsesivo y hasta masoquista, el cronista hípico revive una y otra vez lo que nunca vivió, recrea escenas de las que estuvo ausente, se regodea en evocaciones íntimamente ajenas que perturban aquello que sí le pertenece, lo único, quizá, en el tiempo del relato, que es solamente suyo, los encuentros clandestinos con Amelia.

“De repente sintió el pecho comprimido por la soledad, aplastándolo como si fuera el aire que respiraba”.

“Quítamelo de encima, sácame el odio del cuerpo.Se quedaron inmóviles un rato”.

“En el dormitorio, abrió el cajón de la mesa de noche, y vio que la pistola no estaba allí”.