Por Huilo Ruales.

Ilustración: Miguel Andrade.

Edición 465-Febrero 2021.

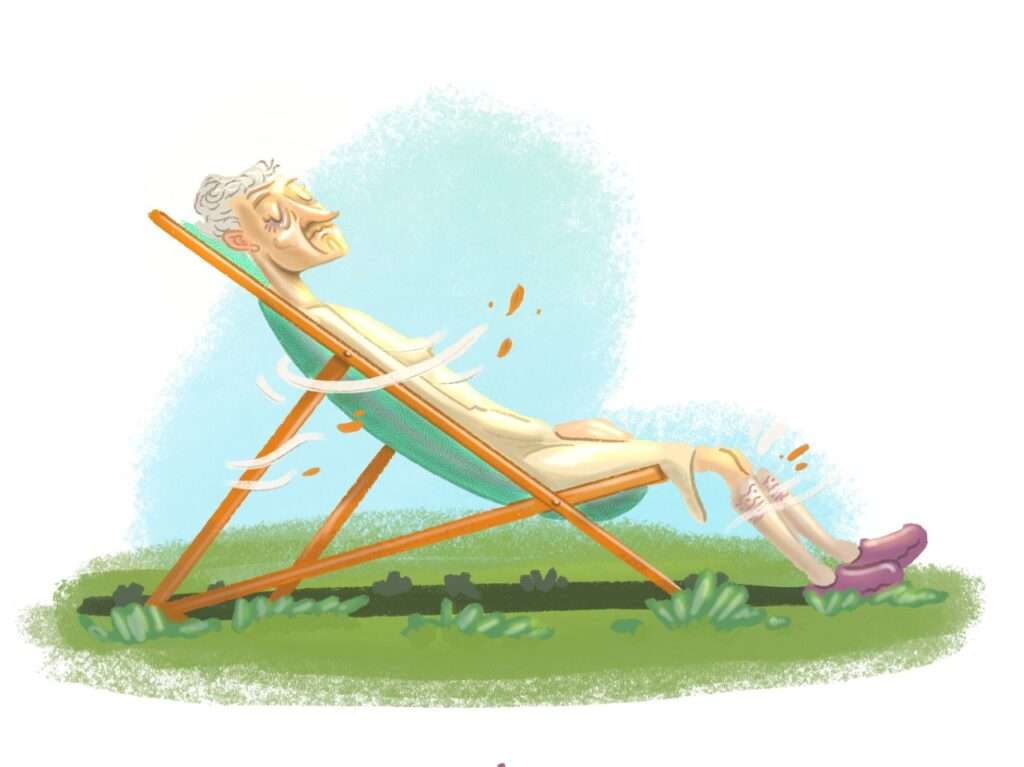

A simple vista, como los recién nacidos, todos los ancianos son iguales. Es ella, me dijo la asistenta señalando discretamente a una diminuta anciana perdida en una tumbona de jardín, bajo un parasol. Estaba vestida con una blusa floreada, un jersey de cuello alto y un pantalón de franela azul y zapatillas. Dejé el ramillete de geranios sobre la mesita y me doblé para besar su frente. Sus ojos plomizos burbujearon no sé si de contento o por simple turbación. Mi madre, que era una tromba, había terminado reducida a esa viejecita, un suspiro, un gorrión, un esqueleto infantil aún vivo y con el cráneo casi calvo. Estás guapa, mamacha, le dije, tomando una silla y sentándome al frente. No dijo nada, pero me miró como si me dijera: en cambio, tú estás viejo. Sus manos ajadas temblaban una sobre otra, como si estuvieran atadas con una cuerda invisible. Estuve en casa de tu hermana Angelina, allá en Albura, le dije, y tampoco dijo nada.