Por Ana Cristina Franco.

Ilustración: Luis Eduardo Toapanta.

Edición 449 - octubre 2019.

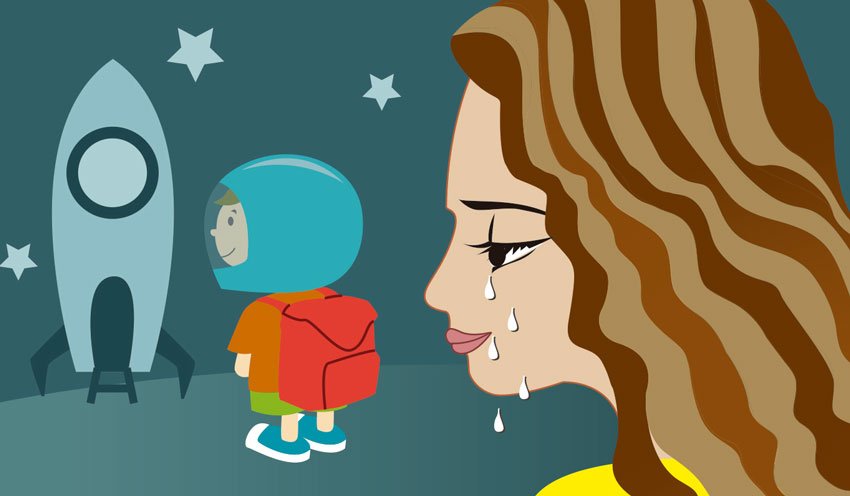

Tenía tres años y las guarderías me causaban una mezcla de terror y náusea, depresión y vacío existencial. Me acuerdo clarito de mi lonchera azul, del termo con tapa roja; la ilusión y la angustia de mi primer día en prekínder.

“Cris, mira los juguetes, mira qué linda la escuelita”, insistía mi mamá, pero sus palabras causaban el efecto inverso. Mientras más me lo decía, más terrorífico me parecía ese universo de colores. ¿Quiénes eran esas personas ajenas con las que me abandonaba? Cuando mi mamá se iba, yo no me quedaba solamente llorando, no. Yo gritaba hasta ponerme azul. Mordía a las “tías”. Pateaba donde podía. El clímax llegó una mañana en la que, después de haberle escupido a la profesora o algo parecido, me llevaron castigada a la oficina de la señora rectora. Ella me miraba con severidad. Entonces, a los tres años y sin saberlo, hice mi primer acto heroico y anarquista. Vomité sobre su escritorio, encima de sus papeles. Y esa fue mi venganza adelantada al sistema educativo. Supongo que fui expulsada.