En los ochenta las embarazadas fumaban y la gente botaba la basura a la calle sin pensarlo. Yo crecí en los noventa, vengo de una generación en la que los bebés tomaban biberones con Fanta o Coca-Cola y los niños se atoraban de salchichas de coctel en las fiestas infantiles. Cero conciencia de cuidar el planeta y ni hablar de autocuidado.

En ese entorno tóxico obviamente era difícil, imposible, hablar de feminismo. A diferencia de los centennials, quienes crecen en una sociedad en la que el veganismo, el feminismo, el ecologismo y demás ismos están por lo menos sobre la mesa para ser discutidos, yo crecí en una generación en la que hablar de feminismo era considerado anticuado.

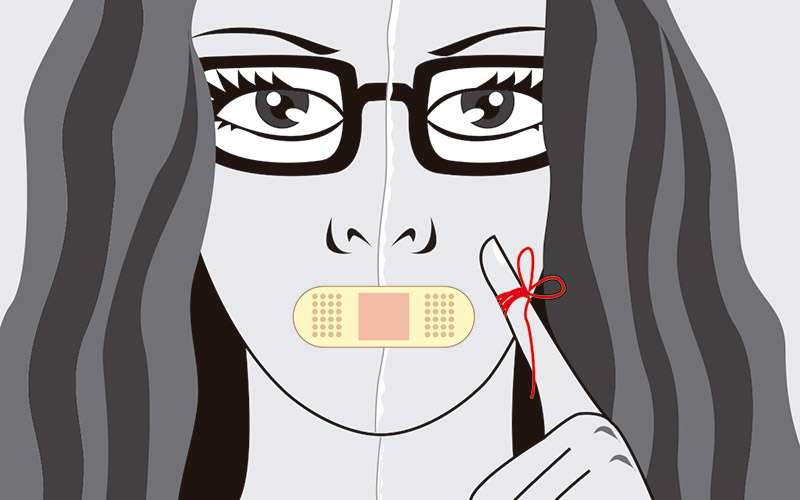

Quiere decir que crecí callando. Callando violencias cotidianas como escuchar que un colega le diga gorda a otra colega, o que un amigo de más de cincuenta afirme que no sale con mujeres de cincuenta para arriba porque “son viejas”, o que un periodista considerado inteligentísimo y culto me diga, hecho el chistoso, que espera que mi primer libro de maternidad no hable de las conversaciones cursis e irrelevantes sobre cesárea y pañales. “Guácala”.